On dit que dans notre douar, les années n’écrivent pas seulement des rides : elles sculptent. Elles étirent le cartilage comme on étire une peau de chèvre au soleil, elles étendent les oreilles et allongent les nez jusqu’à en faire de petites antennes humaines. Vous l’avez peut-être remarqué vous aussi : certains anciens semblent porter, avec l’âge, un nez qui avance d’un pas et des oreilles qui s’ouvrent comme des feuilles d’arganier. Ce n’est pas qu’une illusion d’optique. Ici, à Tazrout, au pied des collines pierreuses, on en a fait une sagesse populaire, presque une science.

Le jeudi au souk, ça se vérifie au premier coup d’œil. Les jeunes discutent autour du vendeur de téléphones, les quadras marchandent les bottes de foin, et les vieux… les vieux s’installent en demi-cercle, à l’ombre d’un camion de pastèques, pour boire un thé trop sucré et commenter le monde. De loin, on dirait une assemblée d’oiseaux rares : oreilles déployées, nez en éclaireurs. Mon oncle Saïd, qui a toujours eu un sens de la formule, dit que « l’oreille agrandie, c’est la mémoire qui prend de la place ». Il ajoute parfois, d’un air grave : « Et le nez ? C’est la boussole du cœur. »

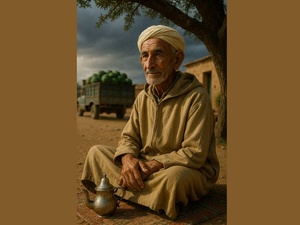

Je suis revenu au douar un été de sécheresse, après des années passées en ville, avec ma tête pleine d’articles scientifiques et d’arguments raisonnables. J’avais préparé pour mes cousins un petit discours sur le cartilage qui ne cesse jamais de croître, sur la gravité qui tire la peau vers le bas, sur les lobes d’oreilles qui s’allongent parce que la vie pèse. Mais sitôt arrivé, j’ai croisé Si Abdellah, le berger aux oreilles légendaires. On le surnommait « L’antenne ». Il m’a salué sans se lever, sa canne posée entre les genoux, et ses lobes, lourds et doux comme deux dattes mûres, se sont balancés au rythme du vent.

« Toi qui lis beaucoup, dis-moi, a-t-il lancé, tu sais ce que c’est, la vraie cause ? » Je me suis lancé dans ma petite conférence : cartilage, collagène, élasticité, tout y est passé. Il a hoché la tête, la moustache tremblante. « Très bien, a-t-il dit. Mais ce que tu ne liras pas, c’est que les oreilles grandissent pour que la nuit te fasse moins peur. Plus elles s’ouvrent, plus tu entends ce qui arrive de loin. Et le nez, lui, s’allonge pour flairer la pluie, même quand le ciel ment. » Il m’a raconté alors une nuit où il s’était perdu avec le troupeau, un hiver d’Ouardan trop noir. « C’est là qu’elles ont poussé, mes oreilles. Le vent m’a soufflé tout ce qu’il savait. »

Deux jours plus tard, un jeune médecin affecté au centre de santé a décidé d’organiser une « journée prévention ». Affiches à l’entrée de la mosquée, mégaphone, tables en plastique : on mesurait la tension, on parlait diabète, on distribuait des brochures. J’y ai proposé, par jeu, un stand « nez et oreilles ». Une règle, un ruban, un miroir. Les anciens riaient comme des gamins. Lalla Zahra, notre doyenne, a découvert que son lobe faisait « plus de quatre centimètres ». Elle s’est redressée, fière comme une championne : « C’est la preuve, a-t-elle déclaré, que j’ai beaucoup écouté et peu interrompu. » On a ri, mais pas seulement.

Car à Tazrout, l’insolite se glisse entre le réel et l’imaginaire comme un lézard entre deux pierres. Un marchand ambulant, venu de la plaine, a tenté d’exploiter la tendance : il vendait des clips dorés à fixer sur le lobe, garantissant « rajeunissement instantané » et « oreille relevée ». Personne n’a acheté. Ici, on ne lutte pas contre ce qui raconte l’histoire. Les oreilles pendantes de Si Abdellah et le nez ferme de Lalla Zahra, c’est la bibliothèque du village. On s’y réfère pour choisir le jour des semis, pour décider si l’orage est sérieux ou juste bruyant, pour savoir si un silence est respect ou dédain.

Le médecin, pourtant, insistait : « Les amis, il n’y a ni magie ni jinn. C’est la biologie. » Il avait raison, et il avait tort. Les jeunes hochent la tête quand on dit « biologie », mais le soir, au café, ils demandent quand même à Si Abdellah s’il « sent » la pluie. Cette année, elle s’est fait attendre. Les canaux d’irrigation ressemblent à des cicatrices sèches, les figuiers ont l’air d’avoir soif. Un samedi, le vent a tourné au chergui, ce souffle chaud qui traverse les maisons et laisse derrière lui une poussière de sel sur les lèvres. Les téléphones ont cessé brièvement de capter. On aurait dit que la vallée retenait son souffle.

C’est ce soir-là que le vieux berger est entré au café avec une gravité nouvelle. « Ramassez les sables, a-t-il dit. Fermez les poulaillers. Mettez des pierres sur les toiles des puits. Dans deux heures, ça frappe. » Personne n’a haussé les épaules. On s’est regardés, puis on a bougé. Les jeunes ont couru. Le médecin, resté sur le seuil, a observé, perplexe. Il a consulté son application météo : ciel clair, 0 % de précipitations. Abdellah, lui, avait posé ses paumes sur la table, comme on lit la terre. « Ça vient de derrière la crête, a-t-il soufflé. Ça a l’odeur du métal. »

La première rafale a emporté un séchoir à linge. Puis la pluie a frappé — lourde, dense, avec de petites billes de grêle comme du gros couscous tombé d’un ciel pressé. Les outres en peau accrochées aux cloisons ont vibré, les chiens ont hurlé, les oliviers ont ployé. On a couru, on a arrimé, on a protégé. L’averse a duré le temps d’un thé — deux verres tout au plus — mais elle était assez nerveuse pour renverser ce qui n’était pas attaché. Dans le café, de l’eau s’est invitée par en dessous, dessinant une carte improbable sur le carrelage. Quand tout s’est calmé, les rires ont éclaté, nerveux, reconnaissants.

Le lendemain, l’alerte officielle de la météo est arrivée par SMS, polie et tardive. « Risques d’averses orageuses isolées sur zones montagneuses. » Si Abdellah a cligné des yeux, ses oreilles frémissantes dans la lumière pâle du matin. Le médecin est venu le saluer. « Vous aviez… senti ? » Le vieux a haussé les épaules. « Disons que mes oreilles ont entendu le silence changer de forme. Et mon nez… il a flairé quelque chose de minéral, de neuf. » Le médecin a acquiescé, humble. Car l’insolite, parfois, n’est qu’une compétence à laquelle on n’a pas donné de nom scientifique.

Les semaines suivantes, j’ai continué d’observer ces « antennes de chair ». Il y a dans la marche du temps une obstination qui finit par creuser et étirer partout où la vie insiste. Les anneaux d’or lourds de Lalla Zahra ont peut-être pesé un peu sur ses lobes. Les heures sans chapeau, sous un soleil qui vous apprend la patience, ont peut-être asséché la peau autour des cartilages. Les petits enfants s’agrippent aux oreilles de leurs grands-pères quand ils s’endorment sur leurs épaules ; la gravité fait le reste. Et puis il y a l’immense évidence : à force d’écouter, de tendre l’oreille vers les autres, quelque chose, forcément, s’agrandit.

Un soir, j’ai proposé à mon oncle de raconter tout ça au micro de la radio associative. « Fais un épisode, m’a-t-il dit. Appelle-le : ‘Pourquoi le temps nous tire les oreilles’ ». Je l’ai fait. J’ai expliqué le cartilage, le collagène, la gravité. Puis j’ai invité Si Abdellah à conclure. Sa voix, un peu voilée, a traversé les ondes : « Les enfants, n’ayez pas peur de vieillir. Votre visage apprendra des langues que vous ne connaissez pas encore. Votre nez connaîtra l’odeur de la pluie avant que votre tête ne comprenne les nuages. Et vos oreilles… vos oreilles, si vous les prêtez aux autres sans les vendre, deviendront plus grandes que vos soucis. »

Le lendemain, au souk, des jeunes sont venus me voir. Ils avaient ri du stand « nez et oreilles », mais l’épisode les avait touchés. « On peut apprendre à écouter comme lui ? » m’ont-ils demandé. Je leur ai proposé un petit exercice : s’asseoir au bord de l’oued à la tombée du jour et noter les sons par couches — le plus proche, le plus lointain, le plus aigu, le plus grave — jusqu’à ce que le bruit devienne paysage. Ils ont essayé. Certains ont juré avoir entendu « le passage des nuages ». Je les ai laissés croire. L’important n’était pas de mesurer, mais d’habiter.

Aujourd’hui, quand je repense aux visages de Tazrout, je ne vois plus des « disproportions » mais des archives. Les oreilles de Lalla Zahra contiennent des berceuses, des chamailleries, des pactes chuchotés. Le nez de Si Abdellah garde le souvenir de trois pluies, de deux sécheresses, de la première fois qu’il a senti la menthe après le confinement. Et si nous avons l’air d’avoir le nez et les oreilles plus grands en vieillissant, c’est peut-être parce que nous devenons enfin à la bonne taille pour ce qui compte : écouter, sentir, deviner. La science explique le comment ; le douar raconte le pourquoi.

Ce n’est pas un refus du progrès, c’est une proposition de coexistence. On peut vacciner les enfants et, dans le même geste, respecter la vieille technique du « doigt sur le vent ». On peut ajuster une prothèse auditive à Lalla Zahra et lui demander ensuite de nous raconter la pluie de 1982. On peut rire d’un ambulant qui vend des pinces « anti-âge » et se rappeler que la dignité, ici, c’est de laisser la vie écrire sur nous sans censure.

Un jour, peut-être, quelqu’un viendra à Tazrout avec un scanner 3D et prouvera, mesures à l’appui, que le nez et les oreilles s’allongent de tant de millimètres par décennie. On applaudira, on signera le rapport, on lui offrira des figues. Puis, le soir venu, quand le vent changera de direction, on se tournera instinctivement vers Si Abdellah — ou vers l’un de ceux qui auront hérité de sa manière de tendre l’oreille — pour demander, à mi-voix : « Et demain, tu le sens comment ? » Parce qu’ici, l’insolite a le goût du vrai, et l’âge, la forme d’une oreille qui a encore faim de monde.

Le jeudi au souk, ça se vérifie au premier coup d’œil. Les jeunes discutent autour du vendeur de téléphones, les quadras marchandent les bottes de foin, et les vieux… les vieux s’installent en demi-cercle, à l’ombre d’un camion de pastèques, pour boire un thé trop sucré et commenter le monde. De loin, on dirait une assemblée d’oiseaux rares : oreilles déployées, nez en éclaireurs. Mon oncle Saïd, qui a toujours eu un sens de la formule, dit que « l’oreille agrandie, c’est la mémoire qui prend de la place ». Il ajoute parfois, d’un air grave : « Et le nez ? C’est la boussole du cœur. »

Je suis revenu au douar un été de sécheresse, après des années passées en ville, avec ma tête pleine d’articles scientifiques et d’arguments raisonnables. J’avais préparé pour mes cousins un petit discours sur le cartilage qui ne cesse jamais de croître, sur la gravité qui tire la peau vers le bas, sur les lobes d’oreilles qui s’allongent parce que la vie pèse. Mais sitôt arrivé, j’ai croisé Si Abdellah, le berger aux oreilles légendaires. On le surnommait « L’antenne ». Il m’a salué sans se lever, sa canne posée entre les genoux, et ses lobes, lourds et doux comme deux dattes mûres, se sont balancés au rythme du vent.

« Toi qui lis beaucoup, dis-moi, a-t-il lancé, tu sais ce que c’est, la vraie cause ? » Je me suis lancé dans ma petite conférence : cartilage, collagène, élasticité, tout y est passé. Il a hoché la tête, la moustache tremblante. « Très bien, a-t-il dit. Mais ce que tu ne liras pas, c’est que les oreilles grandissent pour que la nuit te fasse moins peur. Plus elles s’ouvrent, plus tu entends ce qui arrive de loin. Et le nez, lui, s’allonge pour flairer la pluie, même quand le ciel ment. » Il m’a raconté alors une nuit où il s’était perdu avec le troupeau, un hiver d’Ouardan trop noir. « C’est là qu’elles ont poussé, mes oreilles. Le vent m’a soufflé tout ce qu’il savait. »

Deux jours plus tard, un jeune médecin affecté au centre de santé a décidé d’organiser une « journée prévention ». Affiches à l’entrée de la mosquée, mégaphone, tables en plastique : on mesurait la tension, on parlait diabète, on distribuait des brochures. J’y ai proposé, par jeu, un stand « nez et oreilles ». Une règle, un ruban, un miroir. Les anciens riaient comme des gamins. Lalla Zahra, notre doyenne, a découvert que son lobe faisait « plus de quatre centimètres ». Elle s’est redressée, fière comme une championne : « C’est la preuve, a-t-elle déclaré, que j’ai beaucoup écouté et peu interrompu. » On a ri, mais pas seulement.

Car à Tazrout, l’insolite se glisse entre le réel et l’imaginaire comme un lézard entre deux pierres. Un marchand ambulant, venu de la plaine, a tenté d’exploiter la tendance : il vendait des clips dorés à fixer sur le lobe, garantissant « rajeunissement instantané » et « oreille relevée ». Personne n’a acheté. Ici, on ne lutte pas contre ce qui raconte l’histoire. Les oreilles pendantes de Si Abdellah et le nez ferme de Lalla Zahra, c’est la bibliothèque du village. On s’y réfère pour choisir le jour des semis, pour décider si l’orage est sérieux ou juste bruyant, pour savoir si un silence est respect ou dédain.

Le médecin, pourtant, insistait : « Les amis, il n’y a ni magie ni jinn. C’est la biologie. » Il avait raison, et il avait tort. Les jeunes hochent la tête quand on dit « biologie », mais le soir, au café, ils demandent quand même à Si Abdellah s’il « sent » la pluie. Cette année, elle s’est fait attendre. Les canaux d’irrigation ressemblent à des cicatrices sèches, les figuiers ont l’air d’avoir soif. Un samedi, le vent a tourné au chergui, ce souffle chaud qui traverse les maisons et laisse derrière lui une poussière de sel sur les lèvres. Les téléphones ont cessé brièvement de capter. On aurait dit que la vallée retenait son souffle.

C’est ce soir-là que le vieux berger est entré au café avec une gravité nouvelle. « Ramassez les sables, a-t-il dit. Fermez les poulaillers. Mettez des pierres sur les toiles des puits. Dans deux heures, ça frappe. » Personne n’a haussé les épaules. On s’est regardés, puis on a bougé. Les jeunes ont couru. Le médecin, resté sur le seuil, a observé, perplexe. Il a consulté son application météo : ciel clair, 0 % de précipitations. Abdellah, lui, avait posé ses paumes sur la table, comme on lit la terre. « Ça vient de derrière la crête, a-t-il soufflé. Ça a l’odeur du métal. »

La première rafale a emporté un séchoir à linge. Puis la pluie a frappé — lourde, dense, avec de petites billes de grêle comme du gros couscous tombé d’un ciel pressé. Les outres en peau accrochées aux cloisons ont vibré, les chiens ont hurlé, les oliviers ont ployé. On a couru, on a arrimé, on a protégé. L’averse a duré le temps d’un thé — deux verres tout au plus — mais elle était assez nerveuse pour renverser ce qui n’était pas attaché. Dans le café, de l’eau s’est invitée par en dessous, dessinant une carte improbable sur le carrelage. Quand tout s’est calmé, les rires ont éclaté, nerveux, reconnaissants.

Le lendemain, l’alerte officielle de la météo est arrivée par SMS, polie et tardive. « Risques d’averses orageuses isolées sur zones montagneuses. » Si Abdellah a cligné des yeux, ses oreilles frémissantes dans la lumière pâle du matin. Le médecin est venu le saluer. « Vous aviez… senti ? » Le vieux a haussé les épaules. « Disons que mes oreilles ont entendu le silence changer de forme. Et mon nez… il a flairé quelque chose de minéral, de neuf. » Le médecin a acquiescé, humble. Car l’insolite, parfois, n’est qu’une compétence à laquelle on n’a pas donné de nom scientifique.

Les semaines suivantes, j’ai continué d’observer ces « antennes de chair ». Il y a dans la marche du temps une obstination qui finit par creuser et étirer partout où la vie insiste. Les anneaux d’or lourds de Lalla Zahra ont peut-être pesé un peu sur ses lobes. Les heures sans chapeau, sous un soleil qui vous apprend la patience, ont peut-être asséché la peau autour des cartilages. Les petits enfants s’agrippent aux oreilles de leurs grands-pères quand ils s’endorment sur leurs épaules ; la gravité fait le reste. Et puis il y a l’immense évidence : à force d’écouter, de tendre l’oreille vers les autres, quelque chose, forcément, s’agrandit.

Un soir, j’ai proposé à mon oncle de raconter tout ça au micro de la radio associative. « Fais un épisode, m’a-t-il dit. Appelle-le : ‘Pourquoi le temps nous tire les oreilles’ ». Je l’ai fait. J’ai expliqué le cartilage, le collagène, la gravité. Puis j’ai invité Si Abdellah à conclure. Sa voix, un peu voilée, a traversé les ondes : « Les enfants, n’ayez pas peur de vieillir. Votre visage apprendra des langues que vous ne connaissez pas encore. Votre nez connaîtra l’odeur de la pluie avant que votre tête ne comprenne les nuages. Et vos oreilles… vos oreilles, si vous les prêtez aux autres sans les vendre, deviendront plus grandes que vos soucis. »

Le lendemain, au souk, des jeunes sont venus me voir. Ils avaient ri du stand « nez et oreilles », mais l’épisode les avait touchés. « On peut apprendre à écouter comme lui ? » m’ont-ils demandé. Je leur ai proposé un petit exercice : s’asseoir au bord de l’oued à la tombée du jour et noter les sons par couches — le plus proche, le plus lointain, le plus aigu, le plus grave — jusqu’à ce que le bruit devienne paysage. Ils ont essayé. Certains ont juré avoir entendu « le passage des nuages ». Je les ai laissés croire. L’important n’était pas de mesurer, mais d’habiter.

Aujourd’hui, quand je repense aux visages de Tazrout, je ne vois plus des « disproportions » mais des archives. Les oreilles de Lalla Zahra contiennent des berceuses, des chamailleries, des pactes chuchotés. Le nez de Si Abdellah garde le souvenir de trois pluies, de deux sécheresses, de la première fois qu’il a senti la menthe après le confinement. Et si nous avons l’air d’avoir le nez et les oreilles plus grands en vieillissant, c’est peut-être parce que nous devenons enfin à la bonne taille pour ce qui compte : écouter, sentir, deviner. La science explique le comment ; le douar raconte le pourquoi.

Ce n’est pas un refus du progrès, c’est une proposition de coexistence. On peut vacciner les enfants et, dans le même geste, respecter la vieille technique du « doigt sur le vent ». On peut ajuster une prothèse auditive à Lalla Zahra et lui demander ensuite de nous raconter la pluie de 1982. On peut rire d’un ambulant qui vend des pinces « anti-âge » et se rappeler que la dignité, ici, c’est de laisser la vie écrire sur nous sans censure.

Un jour, peut-être, quelqu’un viendra à Tazrout avec un scanner 3D et prouvera, mesures à l’appui, que le nez et les oreilles s’allongent de tant de millimètres par décennie. On applaudira, on signera le rapport, on lui offrira des figues. Puis, le soir venu, quand le vent changera de direction, on se tournera instinctivement vers Si Abdellah — ou vers l’un de ceux qui auront hérité de sa manière de tendre l’oreille — pour demander, à mi-voix : « Et demain, tu le sens comment ? » Parce qu’ici, l’insolite a le goût du vrai, et l’âge, la forme d’une oreille qui a encore faim de monde.