Une ambition nationale freinée par les fragilités structurelles

Depuis quelques mois, l'annonce d'une deuxième phase de libéralisation du dirham dès 2026 relance un débat aussi technique que politique. Mais c'est officiel :

Après plusieurs années de prudence, le Maroc entre officiellement dans la deuxième phase de la réforme de son régime de change. Une étape décisive annoncée par le gouverneur de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, devant les membres de la commission des Finances au Parlement.

En toile de fond, un objectif affiché à l'horizon 2030 : faire du dirham une monnaie pleinement convertible, inscrite dans un régime de change flexible. L'intention est noble, stratégique même. Mais la réalité, elle, est bien moins rassurante.

Bank Al-Maghrib a commencé à desserrer les contraintes du régime de change dès 2018. En élargissant progressivement la bande de fluctuation du dirham à ±5 % en 2020, la banque centrale préparait le terrain, tout en renforçant ses réserves de change à près de six mois d'importations fin 2024. Mais ce réglage monétaire précis, présenté comme une modernisation inéluctable, masque mal la fragilité d'un tissu économique qui repose encore à 90 % sur des PME sous-équipées et vulnérables aux chocs extérieurs.

La flexibilité monétaire, en théorie, doit renforcer la compétitivité des exportations et attirer les capitaux. Mais en pratique, une dépréciation du dirham, mal maîtrisée, peut se traduire par une explosion des coûts d'importation, en particulier pour les matières premières et les biens équipementiers. Pour les PME marocaines, dépourvues d'outils de couverture de change, cela signifie des marges laminées, des difficultés de trésorerie, voire des faillites en cascade.

Il ne suffit pas de promettre une architecture macroprudentielle : il faut la construire, de manière opérationnelle. Cela suppose un marché de produits financiers adaptés, une éducation économique à grande échelle, et des instruments publics de soutien aux entreprises exposées à la volatilité.

La Turquie entre 2021 et 2024 reste un contre-exemple dont il faut tirer toutes les leçons. Sous pression politique, Ankara a préféré des taux d'intérêt bas face à une inflation hors de contrôle. Résultat : une dépréciation de plus de 90 % de la livre en deux ans, une perte de confiance généralisée, et une crise bancaire rampante. Le Maroc n'en est pas là, mais le message est clair : sans stabilité des prix ni indépendance de la banque centrale, un flottement mal calibré peut déraper en spirale.

Bank Al-Maghrib le sait. C'est pourquoi elle pose comme condition sine qua non un retour durable à une inflation proche de 2 %. En l'absence de cette ancre de confiance, les agents économiques risquent de se dédollariser par précaution, alimentant une instabilité que les autorités peinent à contenir.

Derrière les graphiques macroéconomiques, il y a des vies. La classe moyenne marocaine, qui représente environ un cinquième de la population active, consacre déjà 40 % de son budget à se nourrir. Une chute trop brutale du dirham pourrait faire grimper les prix des produits importés - carburants, aliments de base, médicaments - et faire vaciller un équilibre social déjà précaire.

La peur n'est pas irrationnelle : chaque flambée des prix énergétiques mondiaux résonne durement dans les foyers marocains. Sans mécanismes de compensation ciblés (fonds de soutien, ajustements fiscaux, aides directes), cette réforme pourrait être perçue comme un sacrifice imposé aux plus modestes.

Autres angles morts de la transition : les Marocains du monde et le secteur informel.

Les transferts des MRE représentent plus de 8 % du PIB et contribuent à l'équilibre extérieur. Un dirham instable pourrait réduire l'attractivité de ces flux ou pousser à des placements hors du circuit bancaire national. Des instruments comme les comptes en devises ou les obligations indexées pourraient préserver cette manne.

Le secteur informel, qui fait vivre 30 % de la population active, risque également d'être brutalement exposé. Dépourvus de protection, les travailleurs informels verraient leurs revenus s'éroder face à des hausses de prix importées. Là aussi, seule une inclusion financière réelle peut servir de rempart.

L'expérience turque enseigne qu'aucune transition monétaire n'est indolore sans garde-fous solides : indépendance de la banque centrale, cadre juridique sécurisé, marché financier profond. Le Maroc dispose d'atouts : des alliances stratégiques (UE, Golfe, USA), une certaine stabilité politique, et une volonté affirmée de monter en gamme institutionnelle. Mais le pari est risqué. Il faudra convaincre, rassurer, expliquer. Et surtout protéger.

Le calendrier 2026-2030 doit être clair, étayé par des étapes mesurables : objectifs d'inflation, instruments de couverture disponibles, dispositifs sociaux déployés. Ce n'est pas une course à la mondialisation, c'est un test de maturité économique.

Après plusieurs années de prudence, le Maroc entre officiellement dans la deuxième phase de la réforme de son régime de change. Une étape décisive annoncée par le gouverneur de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, devant les membres de la commission des Finances au Parlement.

En toile de fond, un objectif affiché à l'horizon 2030 : faire du dirham une monnaie pleinement convertible, inscrite dans un régime de change flexible. L'intention est noble, stratégique même. Mais la réalité, elle, est bien moins rassurante.

Bank Al-Maghrib a commencé à desserrer les contraintes du régime de change dès 2018. En élargissant progressivement la bande de fluctuation du dirham à ±5 % en 2020, la banque centrale préparait le terrain, tout en renforçant ses réserves de change à près de six mois d'importations fin 2024. Mais ce réglage monétaire précis, présenté comme une modernisation inéluctable, masque mal la fragilité d'un tissu économique qui repose encore à 90 % sur des PME sous-équipées et vulnérables aux chocs extérieurs.

La flexibilité monétaire, en théorie, doit renforcer la compétitivité des exportations et attirer les capitaux. Mais en pratique, une dépréciation du dirham, mal maîtrisée, peut se traduire par une explosion des coûts d'importation, en particulier pour les matières premières et les biens équipementiers. Pour les PME marocaines, dépourvues d'outils de couverture de change, cela signifie des marges laminées, des difficultés de trésorerie, voire des faillites en cascade.

Il ne suffit pas de promettre une architecture macroprudentielle : il faut la construire, de manière opérationnelle. Cela suppose un marché de produits financiers adaptés, une éducation économique à grande échelle, et des instruments publics de soutien aux entreprises exposées à la volatilité.

La Turquie entre 2021 et 2024 reste un contre-exemple dont il faut tirer toutes les leçons. Sous pression politique, Ankara a préféré des taux d'intérêt bas face à une inflation hors de contrôle. Résultat : une dépréciation de plus de 90 % de la livre en deux ans, une perte de confiance généralisée, et une crise bancaire rampante. Le Maroc n'en est pas là, mais le message est clair : sans stabilité des prix ni indépendance de la banque centrale, un flottement mal calibré peut déraper en spirale.

Bank Al-Maghrib le sait. C'est pourquoi elle pose comme condition sine qua non un retour durable à une inflation proche de 2 %. En l'absence de cette ancre de confiance, les agents économiques risquent de se dédollariser par précaution, alimentant une instabilité que les autorités peinent à contenir.

Derrière les graphiques macroéconomiques, il y a des vies. La classe moyenne marocaine, qui représente environ un cinquième de la population active, consacre déjà 40 % de son budget à se nourrir. Une chute trop brutale du dirham pourrait faire grimper les prix des produits importés - carburants, aliments de base, médicaments - et faire vaciller un équilibre social déjà précaire.

La peur n'est pas irrationnelle : chaque flambée des prix énergétiques mondiaux résonne durement dans les foyers marocains. Sans mécanismes de compensation ciblés (fonds de soutien, ajustements fiscaux, aides directes), cette réforme pourrait être perçue comme un sacrifice imposé aux plus modestes.

Autres angles morts de la transition : les Marocains du monde et le secteur informel.

Les transferts des MRE représentent plus de 8 % du PIB et contribuent à l'équilibre extérieur. Un dirham instable pourrait réduire l'attractivité de ces flux ou pousser à des placements hors du circuit bancaire national. Des instruments comme les comptes en devises ou les obligations indexées pourraient préserver cette manne.

Le secteur informel, qui fait vivre 30 % de la population active, risque également d'être brutalement exposé. Dépourvus de protection, les travailleurs informels verraient leurs revenus s'éroder face à des hausses de prix importées. Là aussi, seule une inclusion financière réelle peut servir de rempart.

L'expérience turque enseigne qu'aucune transition monétaire n'est indolore sans garde-fous solides : indépendance de la banque centrale, cadre juridique sécurisé, marché financier profond. Le Maroc dispose d'atouts : des alliances stratégiques (UE, Golfe, USA), une certaine stabilité politique, et une volonté affirmée de monter en gamme institutionnelle. Mais le pari est risqué. Il faudra convaincre, rassurer, expliquer. Et surtout protéger.

Le calendrier 2026-2030 doit être clair, étayé par des étapes mesurables : objectifs d'inflation, instruments de couverture disponibles, dispositifs sociaux déployés. Ce n'est pas une course à la mondialisation, c'est un test de maturité économique.

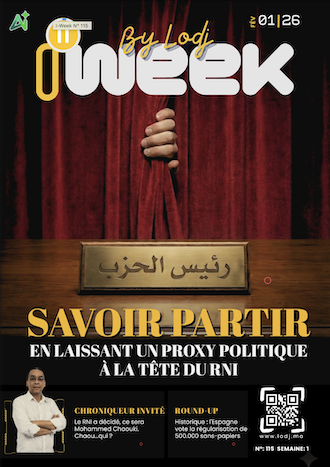

Un choix politique déguisé en technique

Derrière la technique monétaire, il y a un choix de société. Qui va bénéficier du dirham flottant ? Qui va en payer le prix ? Tant que ces questions ne sont pas affrontées avec transparence, toute libéralisation restera suspecte. Le dirham flottant ne doit pas devenir le symbole d'un état qui se désengage, mais celui d'une gouvernance plus mature, plus inclusive, plus humaine.

L'accueil

L'accueil